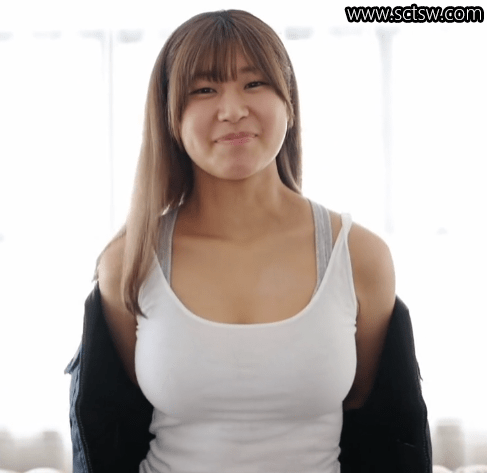

小早川怜子(Reiko Kobayakawa)第一次站在客户家门前时,手心出汗,喉咙发紧。她穿着一套略显宽大的灰色西装,头发用廉价发胶梳得一丝不苟,左肩挂着她那只从入职培训时就陪伴她的公文包,里面装着密密麻麻的保险资料和一沓早已折皱的销售话术卡。她在门口犹豫了三次,甚至在门铃上停顿了整整七秒,才终于按响了它。门开的一刹那,她强撑出职业笑容,声音却因紧张而高了半度:“您好,我是北川人寿的……”

那个客户没让她说完,就砰地一声把门关上了。

她站在那里,一动不动,脸上的笑容还没来得及收起,空气里只剩下她的尴尬和那枚刚从门里甩出来的咸鱼罐头味。她愣了几秒,咬咬牙,往下一户走。那是她推销生涯的第一天——如果说她的梦想像一束光,那一天的她,连点亮那束光的火柴都不知道怎么划。

小早川怜子并不是那种一眼就能让人信任的人。她有点瘦小,说话不够自信,眼神偶尔会游移,最初的几个月简直就是一部灾难片合集:客户的白眼、主管的批评、夜晚一个人坐在公寓里对着天花板想辞职。她甚至一度怀疑,自己是不是根本不适合做推销?可偏偏,就是这段最狼狈的时间,她遇到了佐藤女士。

佐藤女士是她第四十三次敲门的客户。她穿着旧毛衣,带着老花眼镜,在玄关问:“你是保险公司的吗?进来吧。”小早川怜子几乎以为自己听错了。

那个下午,她坐在佐藤家的榻榻米上,手忙脚乱地翻资料,一会儿讲计划,一会儿喝茶,一会儿又差点打翻人家的小猫睡窝。佐藤女士没表现出丝毫不耐烦,反而温和地问:“你才刚开始做这个工作吧?”小早川怜子红着脸点头,佐藤笑了笑:“你不是第一个推销员,但你是第一个让我觉得不是在骗我的人。”

就是这句话,像一颗小石子,砸进了她心里那片以为已经死寂的湖水。她第一次觉得,这份工作,也许有点意义——不只是卖保险,更是建立一种信任。

从那以后,她开始认真观察每一位客户的生活细节,听他们说话的语气,家里有没有孩子,老人的照片放在哪一边,冰箱上贴着什么便签。她不再死记销售话术,而是试着讲他们听得懂、关心的事情。她甚至学会了看账本,帮客户预算保费怎么安排才最合理。她知道,只有在对方真正感觉你是在“帮”,而不是“卖”,这场推销才有赢面。

当然,成长的路从不平坦。她经历过客户病重却没有保单的无力感,也被同事暗地里抢过客户。还有一次,她在街头被一个愤怒的客户怒吼,原因是前一任推销员夸大了保单的保障内容,客户却误以为是小早川怜子隐瞒。她一度灰心到彻夜未眠。但第二天,她还是照常穿上那套灰西装,梳好头发,对着镜子里疲惫但坚定的自己点了点头。

她最大的转折点,来自一份意外的感谢信。一位中年父亲,妻子刚刚去世,留下两个小孩,是小早川怜子两年前帮他签的那份意外险,让这个家庭至少能维持生活不至于崩塌。信里只有简短的几句话,却足以让她落泪。她意识到,这不仅是销售,更是一种责任。她卖的不只是保单,而是一种面对未知时的缓冲,一种生活的备胎,一种,人们在失去某些东西后还能活下去的可能。

从那以后,她的业绩一飞冲天,成为支社三十年来最年轻的MVP。但更令人印象深刻的,是她的“小早川怜子式推销法”:用耳朵去倾听,而不是嘴巴去说服;用心去感知客户的需求,而不是用数字去压他们的预算。她总说,“保险不是为了让你死后有人拿钱,是为了你活着的时候,不会那么怕。”

有一次,公司安排她到电视节目做宣传,她穿着干净利落的职业套装,坐在主持人旁边,脸上依然是那种温和的笑,主持人问她:“你有没有什么特别的推销秘诀?”她想了想,说:“我常跟客户讲,如果你会为下雨准备雨伞,那也该为生活准备一份保险。我就是那把伞,只不过,我要提前出现,不然雨来了,你会来不及。”

后来很多人模仿她的说法,却总是缺少她的那种真诚。她不会对每个客户都用同样的语气,不会为了冲业绩去做虚假的承诺。她相信一个道理:好推销员不是靠嘴皮子,而是靠良心。她愿意拒绝一些根本负担不起保费的老人,宁可没拿到单子,也不让人做出吃不消的承诺。

影片最后一幕,是她站在一个新客户家的门前,手上拿着新的资料包,但这次她的眼神不再游移,脸上是自信的笑容,仿佛她已经知道那扇门背后是什么,无论开不开,她都不会被打倒。阳光从她背后照过来,她的影子拉得很长很长,像一条走过风雨的路,也像一条,她还要继续走下去的路。

影片没有太多的煽情段落,但就是用一种近乎真实生活的节奏,把一个普通推销员的成长,拍得特别动人。你会看到她失败、纠结、迷茫,也会看到她一点点变好,靠的不是什么主角光环,而是那些日复一日的坚持与修正,是在一次次拒绝中积累下来的经验和勇气。她不是英雄,也不是天才,只是一个努力把工作做到极致的小人物。而正是这种普通,才让人觉得她像我们身边的人,甚至像某个时刻的自己。

看完番号KAM-251,会突然理解,有些职业哪怕被人低看、误解,依然有人默默做好,那就是责任。小早川怜子这个角色,就像是一粒在雨后发芽的种子,在困顿中发光,在平凡中生根。如果你也在某个让人灰心的岗位上挣扎过,也许会从她身上找到继续走下去的力量——不是为了成为王牌,而是为了不辜负自己当初按下门铃时那一份微弱却真实的希望。

可小早川怜子的故事并没有就此停在那扇门口。她后来并没有升迁到总部、变成那些只在会议室里讲策略的高管,也没有去写什么畅销书讲销售心法。她依然是一个上门推销员,骑着脚踏车穿梭在住宅区,走在大街小巷,只是她身上多了点从容,多了点厚实的底气。公司几次想把她调去做培训讲师,她都拒绝了:“我喜欢见人,喜欢跟他们面对面聊生活。”她说这话的时候,语气轻得像是在讲天气,丝毫没有自豪,仿佛她的成功根本没什么稀奇,只是做了一件事——把自己的工作当回事。

她成了同行眼中无法复制的“怪物级”存在。她不主动加客户LINE群组,不搞抽奖活动,也不搞限时优惠。有同事问她,“你怎么不怕客户流失?”她笑了笑,“他们要流,我抓也抓不住;但他们愿意留,我根本不用抓。”她总是这么平静,可偏偏那些被她签下的人,十年都不换一家保险公司。有人搬了家,还特地从别的县市打电话给她,说:“我搬远了,但我只信你。”

她懂得分寸,懂得退让,也懂得坚持。有一次,她劝一个年轻父亲投保定期寿险。那男人不以为意,说自己还年轻,哪用得着保险?小早川怜子没再多说,只是递给他一张写着几个数字的纸,说:“这是你老婆每个月家用的平均支出,这是小孩从幼儿园到大学的花费,这里是你万一不在了之后他们还能活多久的预算。”然后安静地站着,看对方脸色一点点变沉。她不说大道理,也不玩情感勒索,她用的是现实,用的是一个女人对另一个家庭的真心提醒。

正因为她从不刻意煽情,所以她的话才更让人信。她推销时不说“保障你的一生”,而是说“让你在病床上至少不用担心家里没人买米”。她讲的不是梦想,是柴米油盐,是家人发烧住院时你有没有余钱送他们去好一点的医院。她用的不是大词,是生活的缝隙,是那种你平常不注意、但一旦漏了就可能塌掉的角落。

更难得的是,小早川怜子从没变得世故。她还是会在客户谈起离世的家人时陪着流泪,会记得某位老太太家猫的名字,也会在保单到期前亲手写一张明信片提醒续签——明信片上还画着小兔子和草莓,因为她记得那位客户说过:“我小时候最喜欢看小兔子贴纸。”她不是在做生意,而是在维系一种人和人之间的温度。

你看这电影,会不知不觉地忘了它是一部“职场成长片”,反而更像是在看一个普通人如何坚持做一个善良且有用的人。她没说过什么豪言壮语,也没有背景逆袭、金主相助的桥段,全是靠她自己,一步一步把自己的角色从“不起眼”变成“不可或缺”。她没有开挂,但也从没放弃;她不是最聪明的,却永远是最走心的。

最终你会意识到,番号KAM-251讲的不只是推销的故事,更是一种关于“专业”的信仰。真正的专业,不是把话说得天花乱坠,而是即使被拒绝了一百次,也能在第一百零一次按门铃时仍旧保持礼貌、尊重、清晰和热情。小早川怜子(Reiko Kobayakawa)就是那个按了一百零一次门铃还在笑着的人,而她的坚持,也许就是这个世界最柔软也最有力的一种改变方式。